Методические разработки по теме «Биогеценоз»

Урок №1. Экосистема. Биогеоценоз. Компоненты экосистемы

Цель урока:

формирование понятий «экосистема», «биогеоценоз», изучение отличительных признаков природного сообщества и экосистемы, компонентов экосистемы: продуцентов, консументов, редуцентов.

Оборудование

1. Плакаты:

«Познание экосистемного строения среды обитания позволит человеку оптимально взаимодействовать с природой»;

«Запомните! Понятие экосистема в экологию ввел английский ученый Артур Тенсли в 1935 г. В 1940 г. русский ученый Владимир Сукачев ввел близкий по смыслу термин – биогеоценоз».

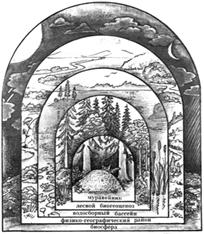

2. Схема «Матрешка экосистем»

3. Планы местности:

– околица деревни;

– улица города;

– зимний лес;

– лес и берег озера.

4. Карточки с изображением консументов и продуцентов.

Схема урока

1. Экологические факторы:

– абиотические;

– биотические;

– антропогенные;

– техногенные.

2. Экосистема – совокупность организмов и неживых компонентов среды их обитания:

– микросистемы (мелкие);

– мезосистемы (средние, промежуточные);

– макросистемы (большие, крупных размеров);

– естественные, антропогенные.

3. Биотическая среда:

– продуценты;

– консументы;

– детритофаги;

– редуценты.

Ход урока

Учитель зачитывает слова В.И. Вернадского:

«Ни один живой организм в свободном состоянии на Земле не находится. Все организмы неразрывно и непрерывно связаны, прежде всего, питанием и дыханием – с окружающей их материально-энергетической средой. Вне ее в природных условиях они существовать не могут».

Записывает на доске тему урока.

Живые организмы тесно связаны между собой и со средой обитания: рыбы живут в воде, волки, лисицы, зайцы – в лесу. Взаимно обеспечивая жизнедеятельность друг друга, они образуют устойчивые сообщества, а в комплексе со средой обитания – устойчивую систему, которая получила название «экосистема» (от греческого экос – жилище, местообитание).

Термин экосистема предложил в 1935 г. английский ботаник Артур Джордж Тенсли, который утверждал, что экосистема является основой природной единицы поверхности, что для экосистем характерен разного рода обмен веществ между живыми и неживыми ее частями.

(Демонстрирует схему «Матрешка экосистем».)

Посмотрите на эту схему. Вы видите своеобразную «матрешку», составленную из различных экосистем.

Чем меньше размер экосистемы, тем теснее взаимодействуют входящие в ее состав организмы. Экосистема муравейника входит в состав лесного биогеоценоза, а он, в свою очередь, – часть географического ландшафта.

Лесная экосистема включает представителей многих видов животных, растений, грибов, бактерий. Многие из них проводят в лесу только часть времени.

В пределах ландшафта разные биогеоценозы связаны наземным и подземным движением воды, в которой растворены минеральные вещества.

В экосистему водосборного бассейна входят несколько разных экосистем: лес, луг, участки пашни. Организмы этих экосистем могут не иметь прямых взаимоотношений и быть связаны через надземные и подземные потоки воды, которые перемещаются к водоему.

В пределах ландшафта переносятся семена растений, перемещаются животные. Нора лисы или логово волка находятся в одном биогеоценозе, а охотятся эти хищники на большой территории, состоящей из нескольких биогеоценозов.Ландшафты объединяются в физико-географические районы, где разные биогеоценозы связаны общим климатом, геологическим строением территории и возможностью расселения животных и растений.

Все экосистемы земного шара связаны через атмосферу и Мировой океан, куда поступают продукты жизнедеятельности организмов, и составляют единое целое – биосферу.

Итак, океан, река, тайга, степь, лес, луг, муравейник – все это экосистемы.

Запишите в тетради: «Экосистема – это единый природный комплекс, образованный живыми организмами и средой их обитания, тесно связанными между собой обменом веществ и энергии».

Сходный смысл имеет и используемый в экологии термин «биогеоценоз», предложенный известным русским ботаником, лесоводом и географом Владимиром Николаевичем Сукачевым в 1940 г. Основные его работы посвящены изучению растительности различных регионов страны.По определению В.Н. Сукачева, «биогеоценоз – это совокупность на известном протяжении земной поверхности однородных природных явлений (атмосферы, горной породы, растительности, животного мира и мира микроорганизмов, почвы и гидрологических условий), имеющая свою особую специфику взаимодействий слагающих ее компонентов и определенный тип обмена веществом и энергией их между собой и другими явлениями природы и представляющая собой внутреннее противоречивое единство, находящееся в постоянном движении, развитии».

Материалы по педагогике:

Всё для фронта, всё для победы

Личный указ Сталина был – восстановить завод за 12 месяцев. При ударном труде работников и рабочих строительство закончили на 5 месяцев раньше. Сами работники с гордостью говорили так: "На 5 месяцев раньше дали продукцию фронту". На всех основных работах были заняты специалисты, эвакуиров ...

Понятие алгоритмического исполнителя

Под алгоритмом понимают точное и понятное предписание (указание) исполнителю совершить последовательность действий, направленных на достижение указанной цели или на решение поставленной задачи. Указание на выполнение каждого отдельного действия будем называть командой. К понятию алгоритма примыкает ...

Начальный детский лексикон

Активный и пассивный словарь ребенка исследовали Г.М. Лямина, Ф.И. Фрадкина, Р.Л. Розенгард-Пупко, С.Н. Цейтлин и другие. Они отмечали тот факт, что между продуцированием и восприятием речи существует значительный разрыв. Выделяют две стороны речи: пассивную (восприятие и понимание) и активную (про ...

Разделы

- Главная

- Развитие познавательных интересов на уроках

- Образование как ценность

- Информатизация образования

- Образование как система и процесс

- Методологические основы педагогики

- Нравственно-этическое воспитание детей

- Образование: теория и практика

- Карта сайта

- Контакты